“派江吻海,山水相依,城中有山,山中有城”的古城福州,16日迎来高光时刻——第44届世界遗产大会在此开幕。习近平总书记向大会发来贺信。

“世界文化和自然遗产是人类文明发展和自然演进的重要成果,也是促进不同文明交流互鉴的重要载体。保护好、传承好、利用好这些宝贵财富,是我们的共同责任,是人类文明赓续和世界可持续发展的必然要求。”习近平总书记在贺信中说。

保护文脉、传承文脉,一直牵动着总书记的心。

巍巍中华,陈列在广阔大地上的遗产正在“活起来”,怀抱着岁月秘密的瑰宝开始“火起来”。从历史走向未来,从民族走向世界。文脉的传承与创新,涵养起更深厚的中国自信。

守护“根”与“魂”,对文脉要有“珍爱之心”

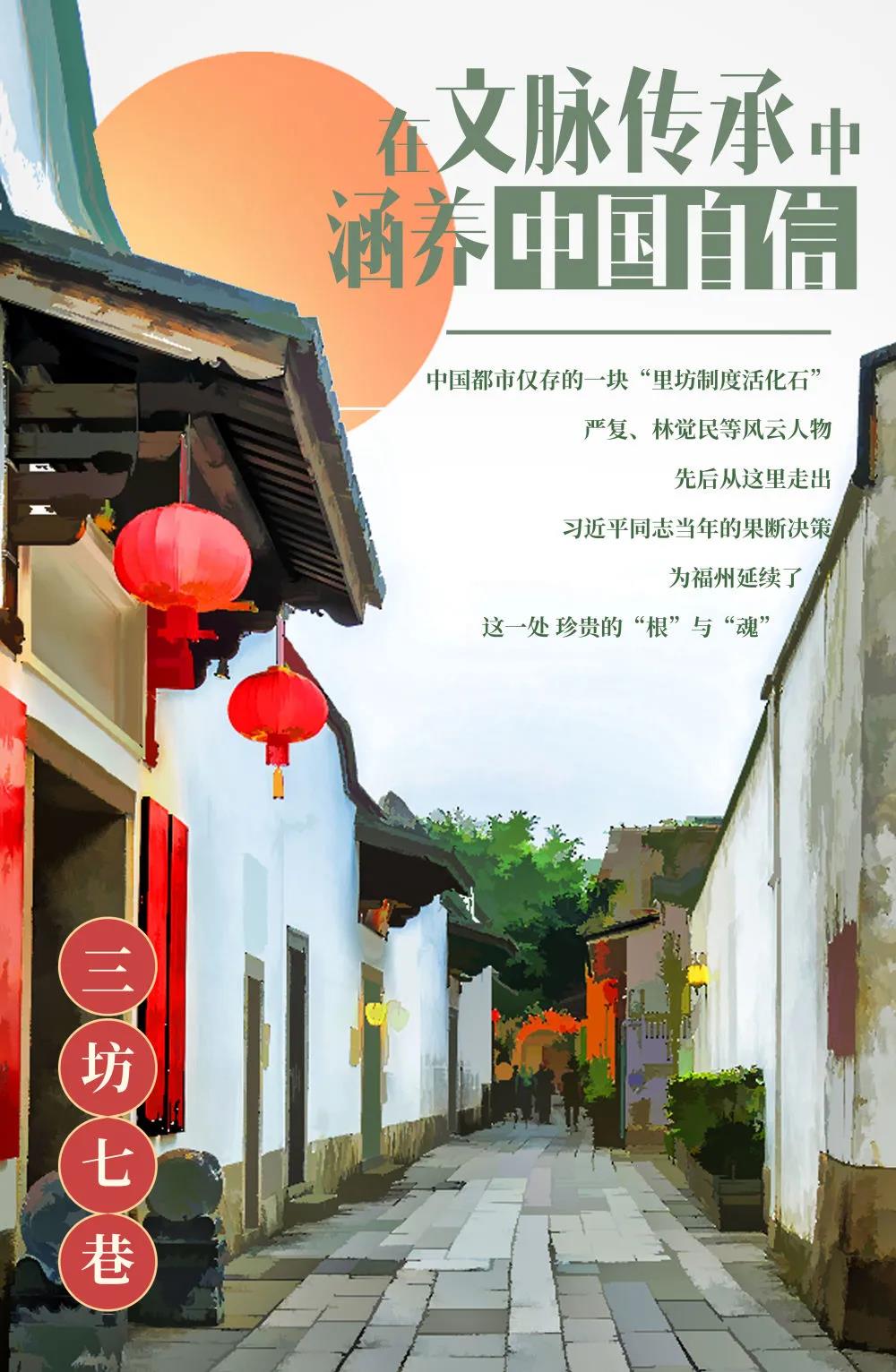

光影摇曳,歌舞纷呈。15日晚,沉浸式演出《寻梦·坊巷》在三坊七巷揭开神秘面纱,向全球来宾展示福州的动人魅力,以及背后的文化印记。

【三坊七巷“风云录”】

三坊七巷,这处占地约40公顷的古建筑群,起于晋、成于唐宋、鼎盛于明清。青石板小巷里,走出了林则徐、严复、林觉民等数百位风云人物,赢得“一片三坊七巷,半部中国近现代史”美誉。

这里,承载着福州这座历史文化名城的“根”与“魂”,氤氲着闽都独特的文化气息。

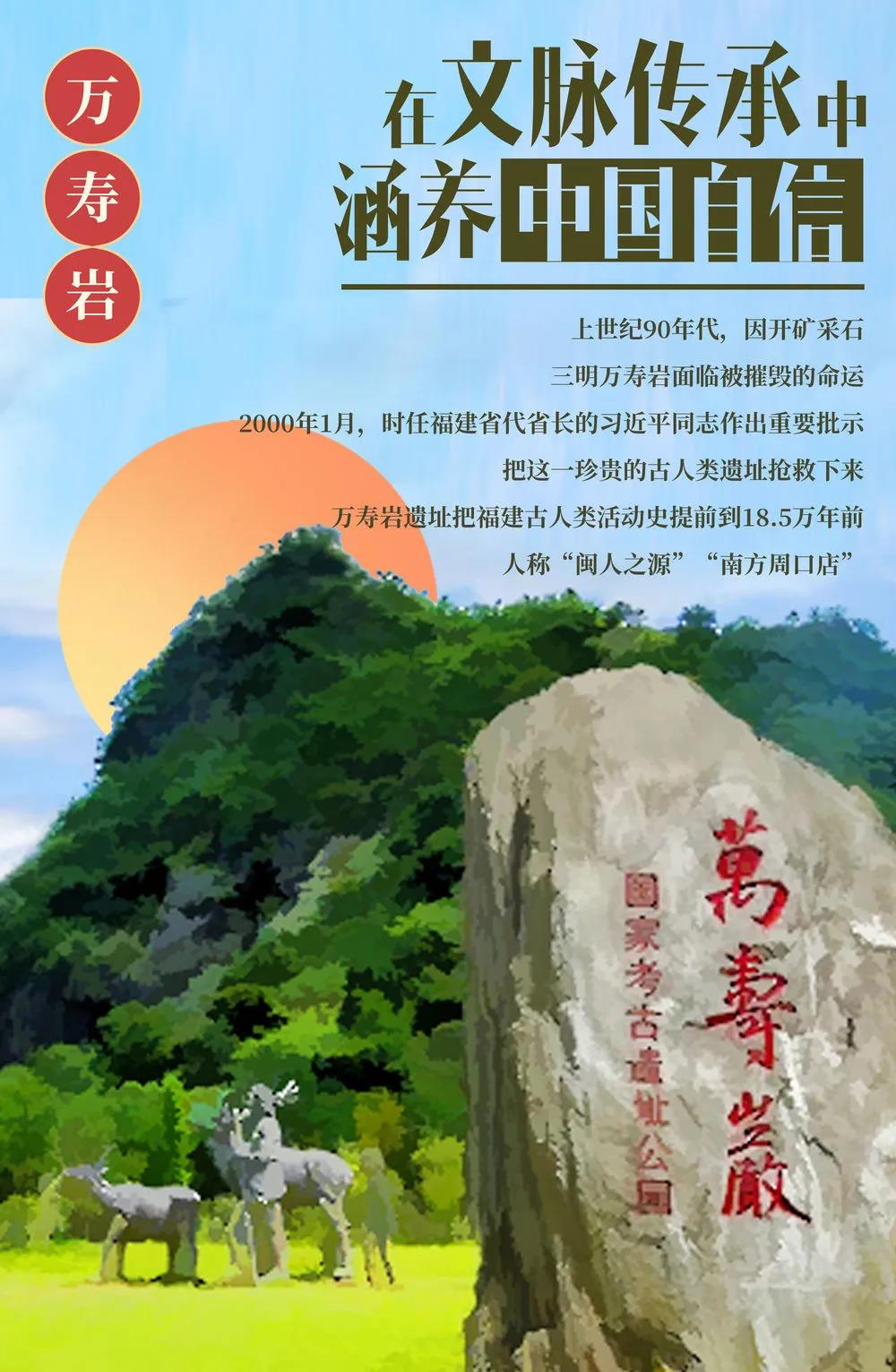

【万寿岩“历险记”】

面对历史、面对文脉,若无敬仰之心、广阔胸襟,就会在拆留之间“一失足成千古恨”。

被誉为“南方周口店”的三明万寿岩史前遗址,是“从炸药包下抢救的瑰宝”。上世纪90年代,作为采矿点的万寿岩走到命运的十字路口:一方是投巨资买断开采权的企业,一方是坚称“山里有宝”的村民。

在“一炮炸掉”还是“原地保护”的抉择中,时任福建省代省长的习近平同志作出的批示一锤定音,留住了这一远古人类的遗迹。后续考古研究发现,万寿岩遗址把福建古人类活动的历史提前到18.5万年前,因此被称为“闽人之源”。

厦门鼓浪屿,这座东南沿海的“弹丸小岛”,同样珍藏着一段难忘情谊。

注入源头活水,让文脉之“泉”汩汩长流

每当夜幕降临,泉州府文庙附近的金鱼巷口,“古城南音阁”的公益演出准时开场。一众围观者中,既有忠实“票友”,又有手捧奶茶的年轻人和好奇的游客。

【泉州的奇妙火花】

千年南音古韵袅袅,红砖古厝燕尾脊耸立。走进“润物无声”展陈空间,映入眼帘的是鲤鱼滴水兽、石狮等古城文创产品。传统与现代,历史与当下,在这条200多米的小巷中,擦出奇妙火花。

作为宋元中国的世界海洋商贸中心,泉州的一街一巷都是“海上丝绸之路”的“活化石”,44处全国重点文物保护单位、104处省级文物保护单位、2条国家级历史文化街区,密度之大,国内罕有。

【“老古董”变成“潮文化”】

在福州,随着古城日渐复兴,越来越多“后生仔”把曾经的“老古董”变成“潮文化”。代代传唱的方言童谣,成为“秒抢”热门课;林则徐、严复等福州先贤“化身”卡通人,吸引游客争相“打卡”。

【南平“朱子归来”】

在朱熹故里闽北南平,140多处朱子文化遗存得到立法保护,曾经“沉睡”的优秀传统文化正在徐徐苏醒。与朱子同行,成为人们打开武夷山的另一种方式。

“学生们诵读朱子格言等经典后,变得更有礼貌,会更主动尊敬师长、孝敬长辈。”南平一中语文教师范成忠说,过去不少人认为文脉“看不见、摸不着”,其实,文脉是活的,传承就是最好的保护。

用创新“浇灌”,以文脉涵养中国自信

“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。”今年3月,在世界文化和自然双遗产地武夷山,习近平总书记有感而发。

【“85后”店主的创意】

文脉体现在物质层面,是有形的文物和文化遗产;体现在精神层面,则犹如无形的“接力棒”,代代相传。

来源:新华社